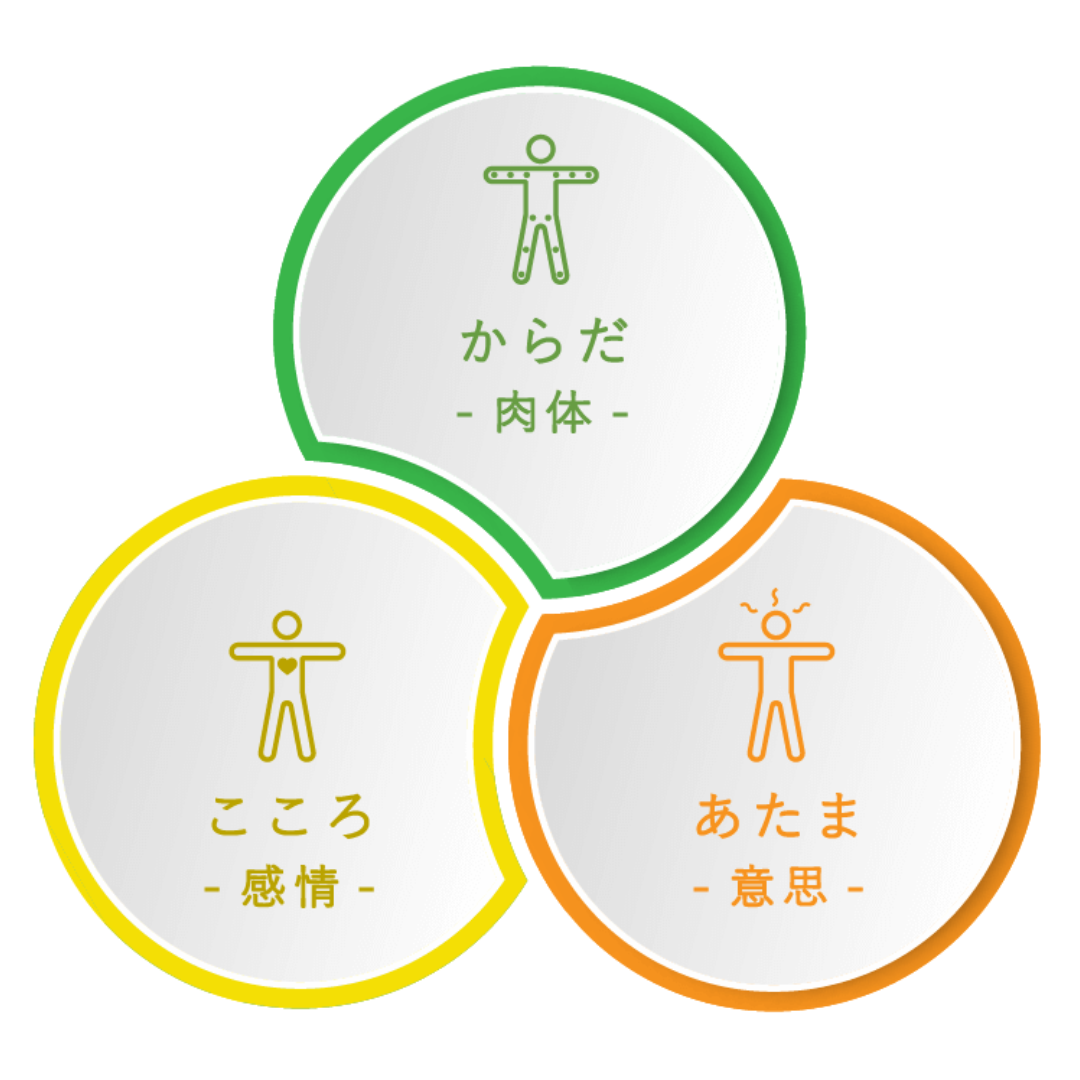

心とあたまとからだの話

分断と抱合

分断して考えるのの最たるものは何かと言いますと、お金と時間です。時給なんてその代表的な仕組みでして、時間を分断して、それをまたお金という単位をつけて区切っていくんですね。それから、西洋医学です。臓器を一つひとつ分けて、その構造を理解する。病気が起こっている箇所を分けて見ていく。全部悪いことではありません。そのお陰で理解は深まり、技術が発展していきました。

でも、分断してしまうと、繋がりを見にくくなることもよくあります。答えや法則は一つにしたくなりがち。分断した一つひとつに、ヒエラルキーをつけたい。そういう気持ちや意識が発生しやすいのも事実です。

からだは臓器の集合体で、臓器は細胞の集合体、細胞は分子からできていますし、分子は原子から。ちなみに細胞と分子の間には「細菌」もおります。からだと細菌は密接につながり合っています。分断なんぞできない。

からだに何か不調が起こった時に、どこが悪いのだろうと考えますね。それからなんでそうなったんだろう、と考えます。でも、何だけなんてこと殆どありません。疲れ、ストレス、栄養不足、気温、気圧…色々な要素があります。「悪かったもの、敵は何か!?」ではなく、「からだのバランスをとりなおそう。」そうやって、分断するのではなく、いい方向に持っていこう。そういう考えを持つこと、とても大事だなあと思う限りです。

西洋医学が悪くて、東洋医学が良くて、なんてことをいう気も全くありません。どちらもうまく取り入れたら良いのです。大事なのは、何かだけ、一つだけを真理、もしくは悪にしないことではないでしょうか。

なぜって、そうすると、それ以外は全部敵になりやすいからです。良いと悪いをつくることは、攻撃対象を作ることに往々になりがち。攻撃対象がいるってことは、自律神経が緊張しますよ〜という話です。