BLOG

正しく知ろう原材料表記~その1~

こちらのビタミンCは個包装が便利と大変人気な商品です。

大袋のビタミンC亜鉛サプリ、ちょっと扱いにくいんですよね。(笑)スティックタイプなので、外出先やいつもより体力を使う旅行や帰省時にとても便利です。

副腎疲労、アトピー、アレルギーや花粉症にもビタミンCはいいですよ〜。

大袋と同じく、天然のイギリス産ビタミンCと亜鉛、スピルリナ、イシクラゲが入っています。原材料は高品質のものを使用。

◆ビタミンC

天然のビタミンCを使用

◆亜鉛

グルコン酸亜鉛を使用

◆スピルリナ

スピルリナは螺旋状の藻類です。

◆イシクラゲ

100%自然栽培のマイクロアルジェ(微細藻)です。

ビタミンC×亜鉛 =亜鉛の吸収率UP

亜鉛×スピルリナ =亜鉛の使用効率UP

ビタミンC×スピルリナ =VCの血中滞在時間のUP

イシクラゲ×スピルリナ =オートファジーと核酸 =細胞分裂必須コンビ

という奇跡の組み合わせの設計もポイントです。

お求めの方はこちらから。

※亜鉛の摂りすぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。

お店でお菓子や加工食品を買う時、裏面を見て食品表示をチェックしますか?

食品表示を見てから購入する人は、日本では全体のわずか1%ほどだそう(!)

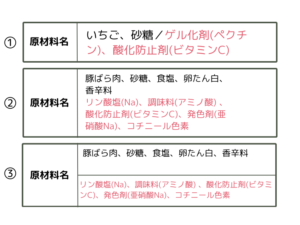

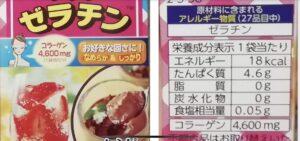

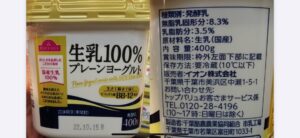

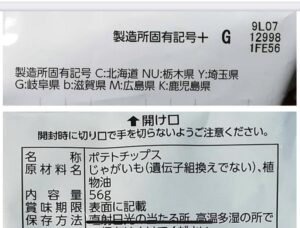

今の食品表示のルールでは、加工食品の表示には、原材料のところに、「原材料」と「添加物」を分けて記載することになっています。表示には3種類の記載方法があり、以下のいずれかで記載されています。

①「原材料」と「添加物」を/(スラッシュ)で分けて記載する方法

②「原材料」と「添加物」を改行して記載する方法

③「原材料」と「添加物」それぞれ別欄に記載する方法

特に注意すべきは②の記載方法です。改行で添加物をごっそりと見落として、「添加物が入ってない!」とつい喜んで買ってしまうことがあるので、よく注意して見るようにしています。

原材料名に書いてある原材料の順番は、食品中に占める重さの割合の高いものの順です。つまり、最初の方に書いてあるものほど、その食品の中にたくさん入っている原材料や添加物ということになります。

例えば、チョコレートの表示を見ると、意外にも「カカオマス」ではなく、「砂糖」が最初に書かれているものの方が多い、というのは有名なお話かもしれません。何が一番多く使われている食べ物なのかな?と見てみるのもおすすめです。

食品表示には、エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物などの栄養成分を表示することも義務付けられています。原材料や添加物には注目していない人でも、ダイエットのために栄養成分はよく確認して購入している、ということも多いようで、需要の高い人気の表示です。

また、食品の製造者の表示することになっています。「どこで」「誰が」作ったかが分かるのは、食品を安心して購入したい時には嬉しいルールですね。

ただし、この「製造者の表示」は袋詰めや箱詰めを行った「加工所」の表示でも認められるため、その場合は、表示からは詳しい製造元を知ることは出来ません。また、大手メーカーで、全国に食品の製造工場がある場合も、「製造所固有記号」という記号の表示のみでOKとなっているので、詳細が分からないケースもあります。

お手元の食品の表示はどうでしょうか?

いろいろと発見があって面白いので、ぜひ見てみて下さいね。

気圧の変動を知れるアプリ(頭痛ーる)で見ていると、私は急降下より急上昇が苦手なんですよね。急降下の時は自律神経が緊張するからか、仕事がバリバリ進む。若干緊張による過度な感じもあるので、夜更かししないようにとか、ちょっと一息入れるのを意識的に行なっています。しかし急上昇の時はどうもやる気ができにくい。なので漫画を読んでゆっくりすることもあります。

それで、何が言いたいのかと言いますと、気圧に左右されやすい人は、総じてタンパク不足が存在すると言われています。まあ、体調不良の場合タンパク質が充足しているということはないので、そらそうでしょうという感じもあります。

実は私も、以前は低気圧で干したヘチマのように、タンパク不足になっておりました。なんかサプリ効かないな、と思ったらタンパク質不足だったのです。体調が冴えないから、ファスティングしたら、からだが浮腫んで浮腫んで。普通はファスティングで浮腫みが取れるはずなんですけど、余計にひどくなる始末。もしや、と思って回復食終わってからプロテインの摂取を開始したら、飲んだ瞬間からだが「これが欲しかった」と叫びました。(笑)

いやはや、その時は自分の生活を反省しました。分子栄養学でもたんぱく質は必須と存じておりますし、クライアントさんのカウンセリングでもいつもタンパク質の補給を言っているのにね。しかしまあ、その時期はちょっと自己課題と向き合っていたため、いろいろリズムが乱れて結果こうなったのかと、その意味に合点が言って、大変すっきりしました。大体からだに何か不調や事故が訪れるときは、その背景に課題が潜んでいたりします。私は今回のこの課題を思えば5年越しくらいに(いや15年くらか?)やっと昇華できました。だからまあ、ヨシ。

話がコロコロそれました。タンパク質の話に戻ります。

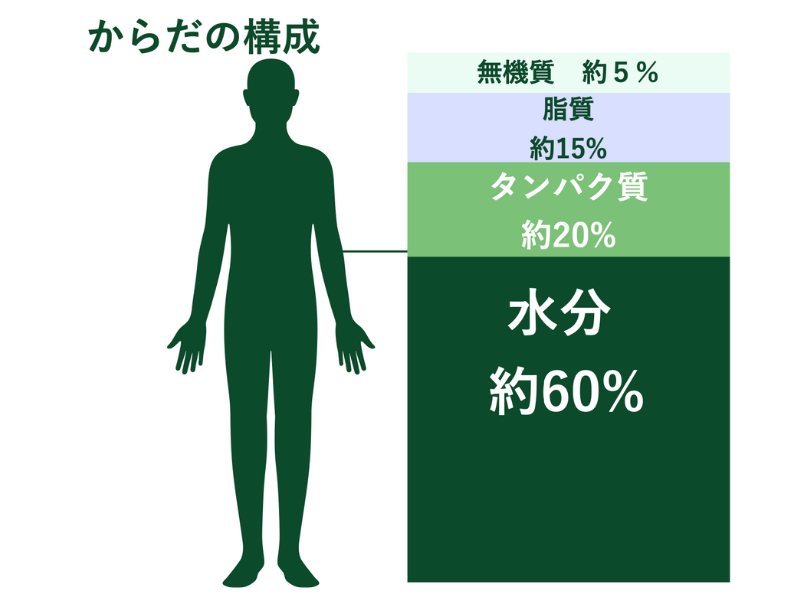

人体の60%は水です。その次に来るのがタンパク質。その割合は20%です。ですので、このタンパク質が不足しているということは、「からだが脆くなっているよ」ということになります。皮膚や筋肉はもちろん、胃酸や胆汁もタンパク質からですし、ホルモンだって脂質とタンパク質です。臓器を動かすための「代謝」という体内での化学反応を起こすのに大事なのもタンパク質。どれだけ大事か改めて感じるのではないでしょうか。

食事で、卵や鶏肉、それからお魚など、コツコツ増やしていくことがとても大事になっていきます。けれども、タンパク質が不足している人はその消化がうまくできないですから、なのでおすすめは、「出汁」と「消化酵素」の摂取です。「じゃあ、プロテインを始める」にはならないように気をつけて。(私はちょっと裏ワザ使っています)

自分に必要なタンパク質量を、からだに満たしていくこと。これが健康の条件の一つです。

以上、自分への戒めでした。

先日、チェロの指導をしていた小学校1年生の女の子のお顔が真っ白でした。それから、以前セミナーで父親から子どもの偏食や情緒について質問がありまして、聞いた子どもの様子から「お子さん、お顔が白くて、焼けない肌で、直射日光ではすぐに赤くなりませんか。筋肉がつきにくく、肌も白く、皮下がマシュマロみたいにふわふわしてませんか」と質問したところ、「その通りです」と驚かれました。

個人的な統計ですが、鉄欠乏、低タンパクの人たちの多くは肌が「白く」なりやすい。

感覚としては、白パンのような、血の通っていないような白さです。

皮下がふわふわしているか、それともとても薄い感じがあります。なぜかというと、白いのは、血の量が足りないとか、毛細血管にしっかりと酸素がいっていない。ふわふわしているのは、筋肉を作れないからです。(筋肉を作る材料がなかったり、糖新生を起こしていて筋肉が少しついても壊されがち)

今や白さは「美」の象徴と捉えられていますが、日本人の健康な人の肌は基本的に「黄色」みを帯びています。(黄色人種の我ら)健康な子どもの多くが、肌の色は浅黒かったり、白すぎません。もちろん、体質もありますが。

白いことは美しさの象徴かもしれませんが、少しだけ立ち止まってみてほしいところでもあります。SNSに流れてくる若い女性の多くが白すぎますね…。その写真を見ながら、ある一種の美を追求しすぎて、体調を壊しませんように…と祈るばかりです。

冒頭に書いた、小学1年生の女の子(Aちゃん)ですが、お母様がその後カウンセリングに来られまして、お話を聞いていると妊娠中も若かりし頃も「貧血」だったとのことでした。「やっぱりな」とそこまで驚くことはありませんでしたが、Aちゃんは学校や習い事のイベントの度にぐったりしてしまうとのことでしたので、お母さんもAちゃんも一緒にお食事を見直して、サプリでの栄養摂取を始めていきました。

Aちゃんは偏食も強かったのですが、まずは味噌汁をはじめとする野菜スープのスープだけを飲んでもらうようにお話ししました。野菜を食べるのはハードルが高くても、スープだけなら大丈夫でしたから。お母様には、いろんな野菜とお肉を入れてもらうことをしてもらいました。それから最低限必要な栄養素(Mg,亜鉛)だけは飲んでいました。

2週間くらいでAちゃんは自分から「スープが飲みたい」と言うようになって、1ヶ月後には発表会の後にはぐったりしたり、腹痛を起こしていたのが、なくなりました。

3ヶ月後の1月に、一度Aちゃんと会う機会があったのですが、見てびっくり!お顔のお肌の色が変わっていました。全体的に血が行き渡っているような感じて、白ではなく、肌色になっておりました。

お母様も「前までは冷たいパンみたいだった。かのこ先生が「白い」と言っていた意味がわかりました」と。

それから「野菜を食べるようになって、『今日晩ご飯、何作ろう』と悩まなくなった。それが本当に嬉しいです」とも仰っていました。もちろん、お母様自身の体調も良くなっていました。

Aちゃんの血の通っている可愛らしい笑顔をみることができて、とても嬉しく思いました。

“普通”のふりをして生きる子どもたちと、見過ごされる不調の背景

近年、食事の質とタイミングの乱れによって、乳幼児〜小学生の間で機能性低血糖の兆候が増えています。これは以前からお伝えしてきたことですが、では、その子どもたちが成長したらどうなるのでしょうか?

結論から言うと、「低血糖の異常な状態」に慣れてしまい、それを“普通の体調”として生きるようになるのです。

体が栄養的な影響によって常に不安定な状態にあるにもかかわらず、本人も家族も「この子はこういう子だから」と適応してしまう現象が起きます。

たとえば、

「お菓子をあげないと怒って手がつけられない」

→ 「お菓子をあげると機嫌が直る」

というサイクルに親子が慣れてしまい、本来そこにある“栄養の問題”に目が向かなくなるケースが非常に多く見受けられます。

このようにして、根本原因への視点が失われてしまいやすいのです。

実際、園や学校で「キレやすい」「落ち着きがない」といった行動が見られ、担任や支援機関の紹介で発達障害の可能性を疑われるケースもあります。

しかしここで大切なのは、

他人との比較で見えてくる“差異”は気づかれても、家庭内における日常の不調は「個性」として慣れてしまいやすい

ということです。

つまり、生活環境や食習慣に原因があるかもしれないという視点を持ちにくいのです。

低血糖状態が続くと、体にも心にも深刻な影響が現れます。

これらの症状は、体を作る“材料”が足りていない状態で起きることがほとんどです。

とくに、人生の中でもっとも身体が成長するのが、0〜12歳の時期。この大切な時期に栄養が不足していれば、未来の体づくりにも遅れや不調が出てしまうのは当然のこととも言えます。

低血糖は体の症状だけではなく、メンタルにも強く影響を与えます。

その背景には、低血糖時に分泌されるカテコラミン(アドレナリン、ノルアドレナリン、ドーパミン)の影響があります。

これらは短期的にエネルギーを引き出すホルモンですが、過剰に分泌されると、攻撃的になったり、理性的判断ができなくなったりします。

その結果、

叱責 → 自己嫌悪 → 自尊心の低下 → 「自分はだめだ」の固定化

という悪循環に陥りやすい。

子どもの心の成長は、年齢ごとに異なる課題があります。

この「自立のはじまり」とされる時期に、栄養的・神経的な不調が続いていたら“本当の自分”を知ることができるでしょうか?

子どもの自立には“良好な身体状態”が前提です。

思春期は、「私はどう生きるのか」という課題を突きつけられる時期です。

でもその準備は、もっと幼いころから始まっています。

低血糖を“生まれつき”と捉えてしまうと、自己理解も、自己成長も、誤った前提でスタートしてしまいます。

子どもが「自分はできる」「自分はやっていける」と信じられるようになるには、まずその“心と身体の土台”が健やかであることが必要です。

低血糖は万病のもとです。

体調・感情・発達…どれも切り離せない一体のものであり、その「ちょっとした不調」が積み重なることで、子どもの未来の可能性に蓋をしてしまうこともあるのです。

その子の「気質」「生まれつき」というラベルの前に、

それは“栄養の不足”が原因かもしれない。

この視点を大人が持っていることが、子どもを守る第一歩になると信じています。

※当記事は医療行為を目的とするものではなく、筆者の経験と学びに基づく見解をもとに記しています。体調に不安がある場合は医療機関にご相談ください。

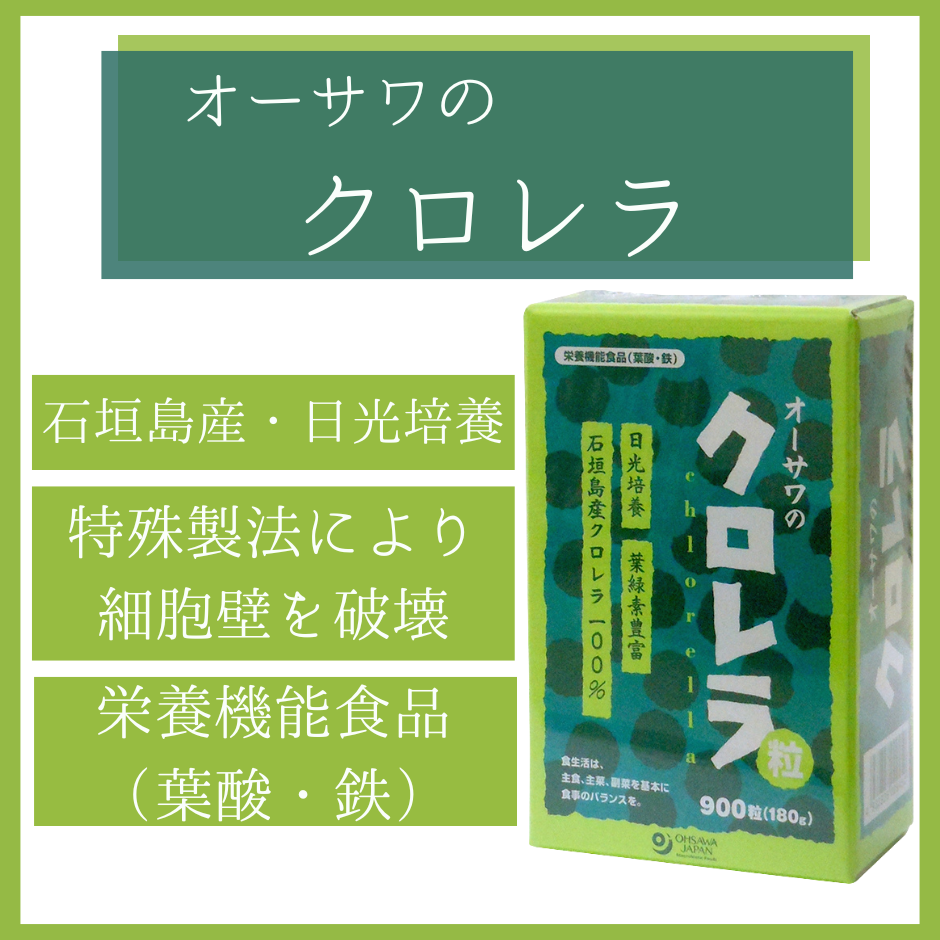

以前訪れた石垣島に、クロレラの培養場があります。サプリ、栄養素マニアの私は見学にとっっっても行きたかったのですが、講座の受講中で自由時間は休憩時間を除いてほぼないので行けませんでした。後悔が残ります。(笑)

さて、そんなクロレラ。クロレラは古くからイギリスやドイツなど欧州の炭鉱や鉱山で働く鉱夫がカドミウム、水銀などの有害重金属を体外に排泄するために使われてきたという歴史があります。

吸着、排出するのでナチュラルキュレーションとも呼ばれています。その働きは何も間違いがないのですが、気をつけたいのは「体に必要なミネラルも吸着する」ということです。体に害がある特定の重金属だけではなく、体に必要な微量必須ミネラルも吸着します。

ですので、クロレラを摂取する場合、Mgを始めとするミネラルをしっかりとりましょう。それから、デトックスの要はなんたって「肝臓」です。発汗、断食、キレート剤など排毒解毒を促進しますが、本当に大事なのが肝臓の状態を良くすることです。方法論だけになって、根本的なことが抜けないように、肝臓、そしてつながる腸を整えましょう。

耳からタコができるかもしれませんが、腸内環境を整えるのには血糖コントロールも必須です!

朝、起きるのがつらい。

食欲もなくて、でも何か入れないと…と冷たい水でサプリを飲んで、さらに具合が悪くなる。

そんな時期が、私にもありました…

実は私は「胆嚢」がちょっと弱くて、脂質もタンパク質も毎食しっかり摂っていると、胃腸がダウンしてしまう。

でも、タンパク質はどうしたって必要。特に副腎疲労の時期は、分解されていく筋肉やホルモンの材料になる栄養素たちを、少しでも「負担なく」体に届けたかった。

そんなわたしを大きく助けてくれたのが、このだし&栄養スープです。

こんな低気圧の時、だるい時、なんか冷えている時体を温めたい時に飲むのは、コーヒーより、カフェラテより、お白湯より、温かいアミノ酸ですよ…飲んだ後が違うよ…騙されたと思ってやってみてね…温かいアミノ酸…そう…出汁だ…味噌汁も良いぞ…梅干し入れたら最高だよ…さらに数的Mgをな…っと… pic.twitter.com/Wl75CY5VlJ

— 笹森 香納子|自律神経の人 (@kanoko_sasamori) October 4, 2023

マグカップにカレースプーンに1.5杯くらい入れて、お湯で割って、そのままもしくは梅干しや”梅醤”を入れて、朝起き抜けや夕方の16〜18時くらいのコルチゾールが下がる時間帯、そして寝る前などに飲んでいます。

これは出汁とのコンボで、より高まるその威力(おいしさ)が素晴らしい、オーサワの『梅醤』。

クライアントさんが、わたしの梅好きを知ってくださったのだけど(感謝)美味しくて、STOREでも取り扱い始めました。

梅干しと醤油がすでに一緒に混ぜられていて、ペースト状になっています。… pic.twitter.com/ZgOEuWxnZK— 笹森 香納子|自律神経の人 (@kanoko_sasamori) December 22, 2023

▽Mgを入れる時が多い。数滴入れます。

寒い時、お家に帰ってきたらまず飲むと、本当に温まります。冬の寒い時以外にも、身体が冷えたときは、ぜひ飲んでみてください。生き返ります。

副腎疲労さんにはとてもおすすめ。アミノ酸、塩分、Mgの組み合わせは必須だからです。それから、粘膜の保護にも最適な体感です。

詳しい商品情報やお求めはこちらから。

腸活!時に必ず直面するのが小麦と「乳製品」ですね。牛乳は飲まないようにとする一方で、その代替品として豆乳を飲まれている方がよくおられます。しかしちょっとSTO〜P!

豆乳って、まず陰陽ですと、陰の食べ物でからだを冷やすと言われています。

それから、大豆自体に含まれるゴイトロゲンも気をつけたいところ。甲状腺機能に対して良くない影響を持つと動物実験の結果では言われています。(人間は不明)フィチン酸はミネラルの吸収を阻害するのですが、それも含まれています。

まあ、しかし問題なのはそこではなく「牛乳飲めないから毎日豆乳のも〜」の人が多いということです。豆乳って、大豆の汁で、成分が強いんですよね。そのため豆乳を飲みすぎてアレルギー反応を強くしている人たちがいます。

昔の人は、豆腐(にがりを入れて余分な成分は使わない)、その豆腐で作った揚げ、大豆を醗酵させた味噌や醤油などにしてこの大豆の持つ強い成分をどうにか無くしてきたのですね。

そしてシラカバやハンノキなどの花粉症を持っている人は、大豆系にアレルギーを起こしやすい。また大豆製品取りすぎて大豆にアレルギー反応を起こすようになる人も。そしてこれらの花粉がやってきたらもれなく反応するように。

豆乳は別に健康食品じゃありません。飲まない方がいいですよ、とは言いませんが、時々嗜好品として飲むのが一番良いかと思いますよ^^(私は月1回くらい飲む)